Art Column

第10回「春衣」

薄いショールを首に巻きつけ冬の間歩かなかった川沿いの道を、春を探して歩く。見晴らしのいいところに出て景色を眺め茫茫と時間を過ごすうち思い出される村上華岳の「連山春霞」。あの絵のなんと美しかったことか。もう一度見てみたいと思うが、残念ながら今はもう手許にない。この季節華岳の山の絵を慕い、書「春衣行路」を掛けて過ごしている。

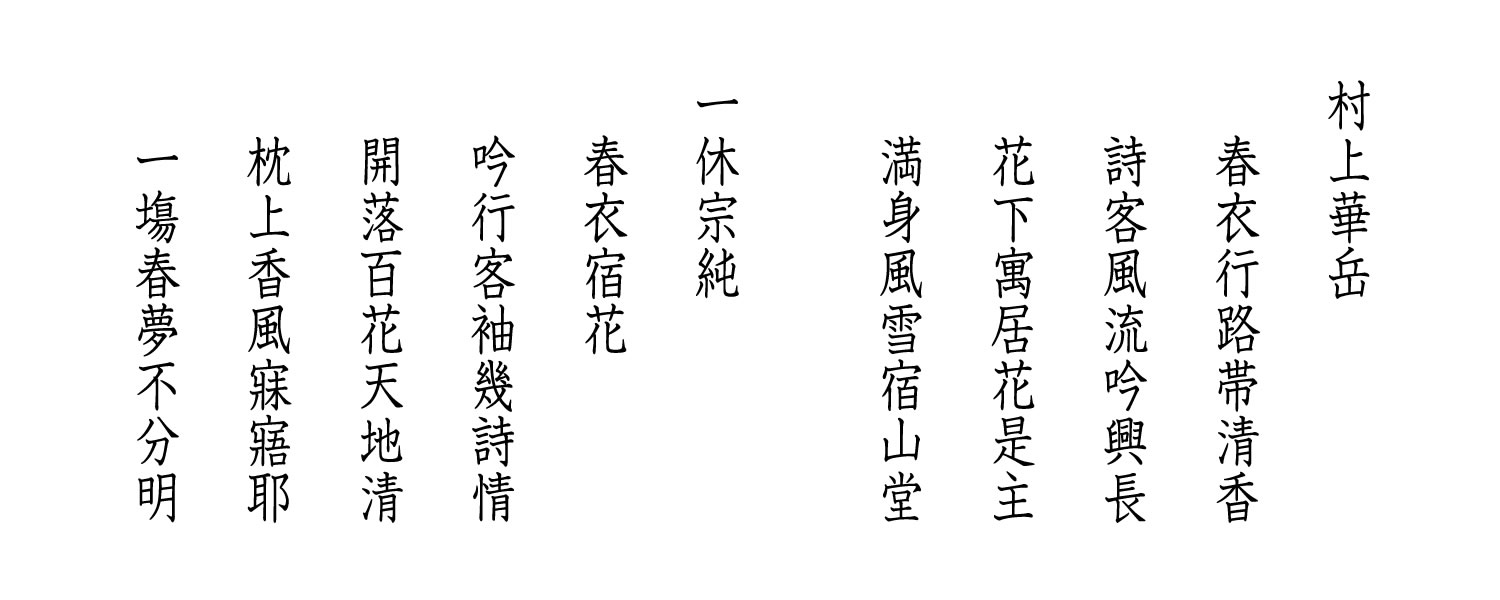

その華岳の書の末尾には「一休禅師 春衣宿花 詩」と書かれてある。一休の詩を華岳が写し書したものだと思い一休の狂雲詩集にその詩をさがしてみた。が、一休の「春衣宿花」の詩句と華岳が書している詩句は異なるものだった。書の箱に華岳の子息によって記された画題が「春衣行路」とあるので、念のためそれも探してみるが見あたらない。「春衣行路」は、華岳が一休の「春衣宿花」から着想を得て詠んだオリジナルの詩なのだろうか。分からないままそれはそれとして、一休の詩の香気と華岳的精神のふたつが混ざり合った贅沢な作品として眺めている。

持病の喘息のため昭和14年51歳で生涯を閉じた村上華岳は、絵画芸術への至高至聖な理想の探求に明け暮れ、30代半ば頃からは会場芸術的なものと厭離し、世間から隠棲して制作に没頭した。「制作は密室の祈り」と言った華岳のその画業は、しばしば修行僧にたとえられる。一方、一休禅師は頓智頓才でよく知られ、おどけもののイメージさえある。しかしその書は敬虔崇高な妙趣が通徹しており、華岳と共通するものが感ぜられる。後小松天皇の落胤と伝えられる一休と、幼くして叔母の婚家に寄寓した華岳。権威を否定し風狂の生活を送った一休の晩年の苦悩に、華岳は強い一体感を覚えていたのではないか。

禅の墨跡とは本来一対一の愛の書簡、信仰の手紙であったと以前何かで読んだ。

敢えて苦悩を語らず、春の風情をうつつか幻かと詠っている一休の「春衣宿花」に、華岳は深く慰められ、それを一休からの励ましのメッセージとして受け取ったのではないだろうか。そして同じく春の訪れを歓びながらも、それに浸り切ることなく、「満身風雪宿山堂」と自らの新たな覚悟と意志の力をそこに示したのではないか。

たっぷりとした墨でのびやかに書き始め、やや墨を足したあと花下の「下」で軽く筆を止め、あとは細い線できっぱりと筆を進めている。「満身風」でややリズムを取って、最後はかすれながらも大きく「雪宿山」と続け「堂」と止めている。重い冬の衣服から解き放たれ、衣を春風に揺らす華岳の、理想に向かう揺るぎない決意と、無限の自由さを追い求めるよろこびが、今に迫ってくる。そこに、苦しみや悲愴感は見受けられない。むしろある明るさを感じる。

華岳の描いた山の景色に覚えたあの体中が勇み立つような感動は、実は華岳のどの作品にも内包される、光明とも言うべき明るさによってもたらされた美によるものではなかったか。

その明るさが、私は好きだ。