Art Column

第21回 「美と出逢う」

立春を過ぎて大雪となった。雪の始末に疲れた体を横たえ、録画を見る。「歌人 美智子さま こころの旅路」(NHK Eテレ)。歌集のタイトル「ゆふすげ」は、美智子さまの疎開先であり、ご結婚後も度々ご家族と過ごされた軽井沢ゆかりの花と知った。

時々食事に招いてくれる友の家は、玄関まで鬱蒼とした緑陰の小路が続いている。ここはまるで軽井沢だねと言う私に、友は「そお?軽井沢には行ったことがないから分からないわ」と予想外のリアクションをして、私をワインにむせさせた。

私にとっての軽井沢は、1991年「現代美術」を館の名に付して開館したセゾン現代美術館だ。2013年にこの世を去った堤清二氏が、1975年池袋西武百貨店内に開設した西武美術館から紆余曲折、軽井沢に実現させた現代アートの殿堂である。

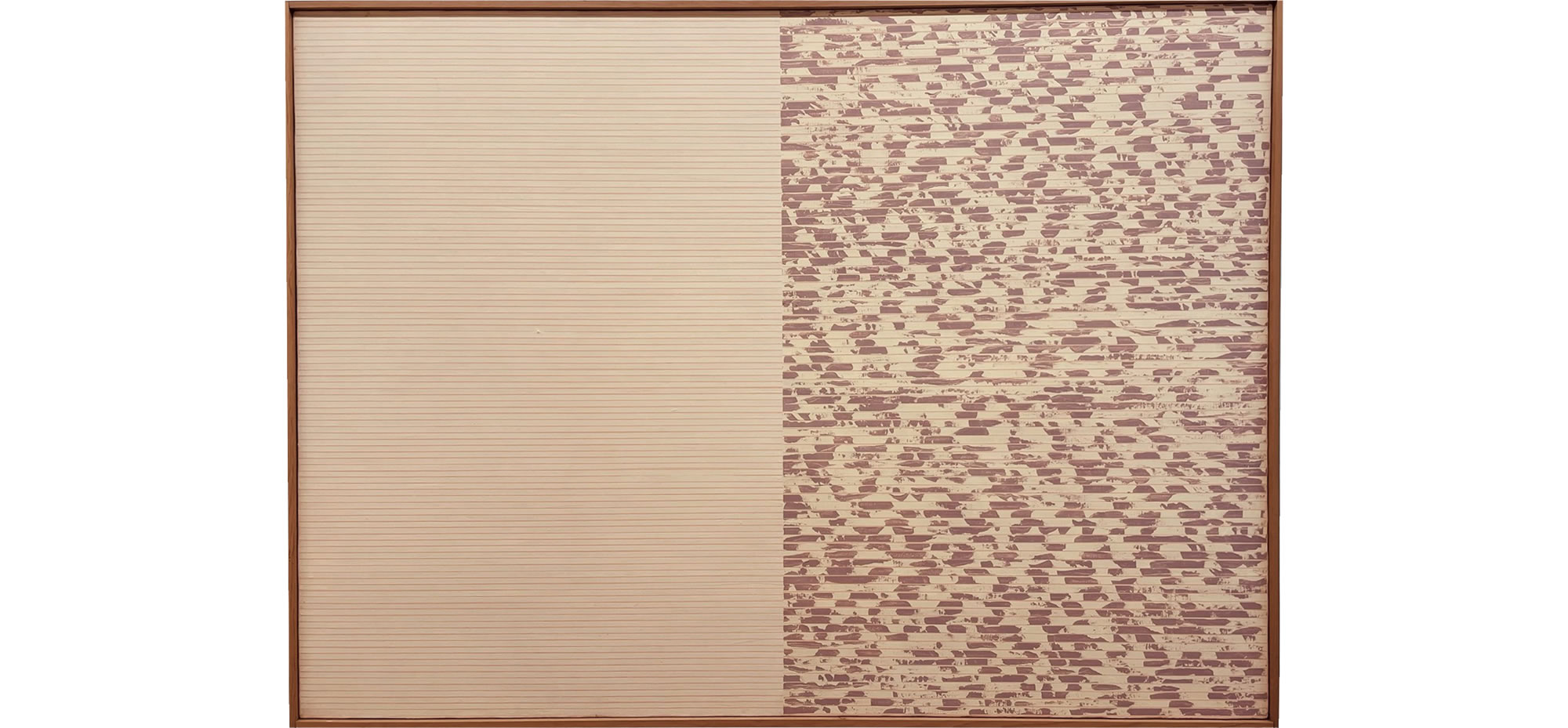

「時代精神の根拠地」たることを目指し、コレクションは「創造者の孤立」に立ち会うというチャレンジングなスタンスを積極的に貫いた一方で、若い日本の作家の作品にも目配りをきかせ、作品を買い上げて現代美術の担い手を育てることにも情熱を注いだ。

若林奮によって構想された庭園を、軽井沢の野趣に富む風が、赤茶色に美しく錆びた鉄板と彫刻の間を逆らう事なく吹き渡り、ゆったりと繊細なコンシェルジュを演じて訪れた人をエントランスへと誘う。スタティックな雰囲気から一転、館内には特殊な個性を持つダイナミックな作品が、生き生きとして来館者を待ち受けている。

富山県美術館で1月25日から開催された「没後20年東野芳明と戦後美術展」に早速と足を運んだ。会場に入るや否や相棒が「これは懐メロだねぇ」と囁く。なるほど、かつて花園町にあった県美の前身富山県立近代美術館に、気持ちがワープした。

すでに取り壊しが決まっているその美術館は、1981年の開館以来20世紀美術の流れを集大成し、同時代の美術の紹介を積極的に企画した。何かと中庸とバランスを余儀なくされる公立の美術館にあって、富山近美は前述のセゾン現代美術館に劣らぬコレクションを、アグレッシブに築き上げていた。

今回の展示は私たちが生きているほぼ同時代に制作されたコレクション作品だ。制作がどの時代と符号しているのか、私たちの祖父母の生きた時代かまたは両親の時代か。自分と同時代の作品の前では、当時の記憶を辿り現在の座標軸を確かめる。若い学芸員の解説がある新鮮さを持って伝わってくる。

過去のどの世紀よりも激しい変貌を遂げたと言われる20世紀美術の熱量を目の当たりにし、思考を重ね抽象表現を追求した作家たちの仕事に改めて向き合う事が出来た。

富山県立近代美術館とそのコレクションに尽力した東野への、時期を得たオマージュ展であるとの感慨を深くした。

しかし、私は考える。今21世紀の美術は一体どこに向かっているのだろうかと。

確かに美と芸術を統一的に捉えた、感性に基づく近代の「美学」はすでに崩壊した。20世紀以降、芸術は感性では分からない「醜いもの」も含むようになり、美は芸術にとって不可欠なものではなくなった。そして「芸術」の「美」の何たるかを問う事自体危ぶまれる今である。アートという自由で合理的な言葉が重宝され、恣意的なアート⁈の多発を許していると言っても過言ではないだろう。

見る側の力も弱まった。柳宗悦はその著書「心偈」(こころうた)に記している。「見テ 知リソ 知リテ ナ 見ソ」と。知るより前に見よ、知ることを先にして、見ることを後にしてはいけないと。直観を働かせて得たものを、後から概念で整理せよと説いている。

素朴にただ虚心に見たり感じたりすることが通用し難くなって、「まず見よ、かくて知れ」という言葉さえ虚しいと、嘆息すること頻りだ。

現代にこそ柳が提唱する美学、仏教美術の思想がもっと親和性を持って迎えられるべきものと信じ、その必要性を痛切に感じる。

閑話休題。冒頭にふれた美智子さまである。くだんの番組の中で、印象的な言葉に出会った。

「私は芸術家にはなれない。不安なことはよめない(詠めない)。どうしても希望を入れてしまう。」

美智子さまが仰ったその言葉に、現代に必要とされる「芸術」や「美」の在り方が示唆されているように思われ興味深く、長くこころに残った。

はてもなき砂漠といふもいづくにかひそみて湧ける泉をもてり

―美智子さまの歌集「ゆふすげ」より「泉」―

人は「芸術」によって救われ、「美」は希望にほかならない。どんな作品と巡り逢うかも、ひとつの稀なる才能かもしれない。

明日もまた雪となりそうだ。私はいつの間か眠りについた。